Eifelwanderung

Vom Rhein zur Mosel

Dieser Fußweg führt vom Rhein zur Mosel, vom Brohler Rheinhafen über den Klosterort Maria Laach und Mayen, der Hauptstadt der Vulkaneifel, durch das Elzbachtal mit der Burg Eltz nach Moselkern an die Mosel. Es kommen so fünfundsiebzig Wanderkilometer zusammen.

Vom Brohler Hafen bis Mayen

Aus dem Spaziergänger im nahen Park wird vielleicht einmal ein Wanderer, jemand, der mit Rucksack und Karte sich in die fernere Umgebung aufmacht, sich ein weiter entfernt liegendes Ziel setzt und dieses auch zu Fuß erreichen will. Irgendetwas hat ihn zu einer Erleuchtung geführt, hat ihn über eine imaginäre Schwelle gehoben, hin zum Gehen in der freien, weiten und offenen Natur.

Erlebt der Wanderer die Bewegung in der Landschaft eher als körperliche Ertüchtigung oder wird er aus Freude an der schönen Umwelt und im Schutzraum einer Gruppe Gleichgesinnter angetrieben oder kommt es ihm auf seinen eigenen "Kopf" an, in dem etwas passieren soll? Wandern als Meditation, als Erleuchtung im Geist, als Pilgergang zu einem unbekannten magischen Ziel? Aus dem Spaziergänger kann ein Wanderer werden, und aus dem Wanderer ein Pilger. Das letztendliche Ziel jeder "Wanderung" bleibt jedoch, einmal bei sich "selbst" anzukommen.

HGE hat als Pfadfinder mit neun Jahren das Wandern und Leben im Wald kennen und schätzen gelernt. Das hat ihn für sein Leben geprägt. Da war in den fünfziger Jahren das von Bomben demolierte, grau triste Hamburg mit den mürrischen Menschen und andererseits auf der anderen Elbseite das weite, unzerstörte und naturbelassene "Alte Land" mit den gediegenen niedersächsischen Bauerngehöften, von mächtigen Eichen umstanden, mit den seit ewigen Zeiten hier fest verwurzelten Bauernmenschen. Dorthin setzten wir Pfadfinderjungs vom Schiffsanleger "Op'n Bulln" in Blankenese mit einer kleinen Fähre über den mächtigen Elbstrom, der hier bereits drei Kilometer breit ist, nach Cranz über. Von dort radelten wir durch unendliche Obstgärten nach Horneburg, wo schon die Weite der leicht hügeligen Lüneburger Heide beginnt. Das Flüsschen Aue schlängelt sich hier zur Elbe. Rings um den Zeltplatz flößten uns Jungs mächtige, jahrtausendealte Steingräber, von hohen Buchen und Eichen umstanden, Ehrfurcht ein. Wenn der Sturm von der nahen Nordsee im Geäst der Bäume tobte, ging von den altzeitlichen Steinhaufen Grusel aus.

HGE erinnert sich an eine laue Sommernacht als er unter freiem Himmel in einem Kiefernwäldchen auf Büscheln blühender Heide geschlafen hatte und morgens berauscht vom Heideduft fröhlich erwachte. Oder er erinnert sich an das knisternde und wärmende Holzfeuer in dem großen schwarzen Lappländer Zelt, um das wir Jungs alle herumsaßen, kochten, aßen und auch schliefen. Es gab an manchem Abend selbstgemachten Teepunsch mit einem ordentlichen Schuss Rum, der alle munter singen lies, und wir sangen begleitet von einer Klampfe das Liederbuch für Jungen „Der Turm“ rauf und runter und auch das bekannte Lied von Eichendorff „Der frohe Wandersmann“:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,

den schickt er in die weite Welt,

dem will er seine Wunder weisen

in Berg und Wald und Strom und Feld.

Die Trägen, die zu Hause liegen,

erquicket nicht das Morgenrot....,

Am Brohler Rheinhafen kann man getrost seinen Wagen den ganzen Tag stehen lassen und sich aufmachen, am Brohlbach entlang aufzusteigen zum Bergekranz der zwölf Vulkankrater rund um den tiefgründigen Laacher See. Von Rheinhöhe 54 bis auf 400 Meter Bergeshöhe und dann weiter gehen zum weitberühmten Kloster Maria Laach und darüber hinaus bis auf den Gipfel des Hochsimmern mit seinen für die Region stattlichen 600 Metern. Von dort erfreut man sich der herrlichen Fernsicht zum Rhein mit dem langgestreckten Westerwald, nach Koblenz und dem dunklen, geheimnisvollen Hunsrück.

Das biedermeierliche Deutschland, das ist dieser helle rheinische Sommertag mit den weißen Haufenwölkchen vor dem blauen Himmelszelt. Das sind die von den Bewohnern am Wochenende saubergefegten kleinen Städtchen fernab wichtiger Straßen. Auch der modernisierte Bäckerladen mit den leckeren Mandelhörnchen im Schaufenster, - ja, hier im kleinen Städtchen Brohl am Rhein erfreut den Besucher der von der Stadtsparkasse Sinzig neu geschaffene Marktbrunnen, auf dessen Rand eine lustige Geiß mit ihrem Kitz den Hingucker betrachtet und das aus dunklem Eifelbasalt gemeißelte eigentümliche „Hümännchen“, das mürrisch mit erhobener Faust scheinbar den Wanderer bedroht.

In Brohl-Lützing

Hümännchen

Und die jungen Männer, die mit Ihren uralten Golfs und schicken Mopeds auf dem Parkplatz zusammenkommen, das tiefe Tuten der Ausflugsdampfer vom nahen Rhein, die bei ihren Anlegemanövern am Steiger von Bad Hönningen und Bad Breisig auf sich aufmerksam machen, - alles an diesem Tag ist so hell und freundlich, ja, „nee, wat is et schön am Rhein“, wie der urige Rheinländer so sagt.

Auf dem höchsten Dach des Ortes, meist dem Dach der Grundschule, heult noch immer regelmäßig am Samstag pünktlich um zwölf Uhr die alte Atomsirene, so dass man überall im Land keine Uhr braucht, um sicher zu wissen, jetzt ist es Mittag.

Die Frauen in ihren geblümten Kittelschürzen, die vor ihrer Haustür kehren, mit der Nachbarin schwatzen und tuschelnd dem vorbeiziehenden Wanderer neugierig nachschauen. Die Männer, die an ihren Häusern arbeiten, jeder baut hier sein Haus oder erweitert es mit Hilfe von Freunden und Nachbarn am arbeitsfreien Samstag, sie nicken freundlich dem Wanderer zu, grüßen meist, ja, am Rhein und in der Eifel wird der wandernde Durchreisende gegrüßt. Und HGE grüßt stets freundlich zurück.

Dieses Bild eines biedermeierlichen Deutschlands trägt HGE mit sich, und das bleibt im Gedächtnis haften, auch wenn einmal die schöne Sommerzeit vorbei ist und der dunkle Winter am Niederrhein erduldet werden muss.

Auf dem Damm des Mühlbachs, der klares und kraftspendendes Wasser aus den Eifelbergen zur Mühle und den Arbeitsstätten von Brohl führt(e), sagt der alte Mann mit den kurz geschnittenen grauen Haaren unvermittelt laut und deutlich und ohne „Guten Tag“ und „wo geht’s denn hin?“ zu HGE: “Ja, und dann hat das Maschinengewehr uns alle niedergemäht. Der russische Offizier hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt und abgedrückt. Die Kugel steckt noch immer in der Brust“, der alte Mann zeigt auf die vermutliche Stelle. „Im Krankenhaus von Colonia“ und er zeigt nach Norden „war der Militärarzt immer betrunken“ säuselt er im rheinfränkischen Tonfall. „Kommen Sie aus Köln?“ fragt er. Wer ihn vor den Russen gerettet hat, sagt er nicht.

HGE schneidet sich aus den dicht am Damm stehenden Haselsträuchern den obligaten Wanderstock für diesen Tag. Der alte Mann schaut verwundert zu, wie HGE hin und her über den Mühlbach springt. Schon bleibt er allein zurück. HGE hört noch länger sein murmelndes Selbstgespräch.

Hier am Rhein ist Deutschland typisch, hier am Ortsrand von Brohl, kurz vor dem Wald und den Bergeshöhen der Eifel haben die Bewohner seit altersher ihre Nutzgärten. Hier wird alles schön sauber und adrett umgegraben, geharkt und angepflanzt. Gerade Furchen, regelmäßiges Spalier. Kartoffeln, Bohnen und Tomaten. Grünkohl für den Winter. Die Hühnerschar wird vor dem räuberischen Bussard mit Netzen geschützt. Hier schlängelt sich der Mühlbach immer eng am Hang des Berges in den Ort. Von hier leiten die Gärtner das klare Nass in ihre tiefer liegenden Gärten ab.

Ja, hier ist Deutschland deutsch, deutscher geht es nicht. Hier ist Deutschland zeitlos und bleibt wie es war! Wer alte deutsche Mentalität kennen lernen möchte, muss sich zu Fuß in die kleinen Orte aufmachen, sich auf Nebenwegen Zugang verschaffen, ausgetretene Pfade benutzen, Durchschlupfe begehen, den Kirchturm als Ziel vor Augen behalten. Dann kommt er mitten in Deutschland an. Wer erinnert sich nicht an die grausam lustigen Bubenstreiche von Max und Moritz des Wilhelm Busch, die er in solchen kleinen Orten spielen lässt. Hat er dieses Leben nicht auch im Dörfchen Ebergötzen bei Göttingen kennen gelernt. Dort wohnte er bei seinem Onkel, dem Dorfpastor. Die Witwe Bolte, den Schneider Böck aber auch den Lehrer Lämpel findet man seit der Biedermeierzeit hier und dort noch heute.

Zweitausend Jahre Leben am Rhein, das formt und prägt, und lässt sich durch die moderne Zeit auch nicht so schnell verändern!

Jetzt geht’s für HGE auf schmaler Eisenbrücke über den silbrigen Fluss, dann muss er flink die vielbefahrene Straße queren, die ins Hinterland führt, und in Serpentinen auf schmalem Pfad steil den Hang hinaufsteigen.

Hier erwartet den Wanderer im Frühjahr ein zart heller, frühlingshaft leichter Buchenwald. Die Sonnenstrahlen beleuchten so früh im Jahr den sonst schattig-dunklen Grund. Es grünt und blüht nur so am Boden. Sobald die hohen Bäume sich mit Blättern füllen, fällt alles in einen dunklen monatelangen Dämmer.

Und spät im Jahr, wenn graue Nebel hängen, dichte Wolken ziehen, die Sonne sich versteckt, dann öffnet sich der Raum zu einem gotischen Dom. Düster und unheimlich. - Und im blitz-blanken frostigen Oktober schaut der Wanderer wieder heiter erfreut in das lichte, rot-gelb bunte Blätterzelt.

Der Wanderweg schlängelt sich weit oben über der Landstraße. Unten dampft an Wochenenden neben der Straße die Schmalspureisenbahn, der Vulkan-Express, mit Touristen hinauf bis nach Kempenich in die weite Eifel. Heute zum Spaß, doch früher brachte der Zug Baumaterial, hellen Römertuff, Basaltlava und rotbraune Asche für die aufstrebenden Großstädte am Rhein aus den Gruben der aufgegrabenen Vulkane bei Weibern zu den Lastschiffen, die im Hafen von Brohl warteten.

Auf einer hellen Lichtung im Wald, auf einem sonnig freien Bergvorsprung, gleich neben dem Wanderpfad, da steht für HGE völlig unerwartet und überraschend ein Bett. Und neben dem Bett ein Nachttisch, auf dem eine Weinflasche und ein leeres Glas in der Sonne funkeln. Etwas zur Seite gibt es eine braune Kommode mit drei Schubladen, akkurat mit einer Folie gegen Regenwasser abgedeckt. Alles wie in einem einfachen Hotelzimmer. Und im Bett - liegt ein Mann, Mitte dreißig mit blonden wuscheligen Haaren und freiem, braungebranntem Oberkörper. Typ: ostfriesischer Fischer. Mit einem Fernglas betrachtet er auf dem Rücken liegend einen Bussard, der hoch über dem Brohltal seine Kreise zieht.

„Sie machen es richtig!“, ruft HGE ihm verblüfft zu, etwas anderes fiel ihm im Moment nicht ein. „Oh, ein Wanderer, auch nicht übel!“ schallt es zurück. Was macht der denn da? So ohne jede Hemmung im Wald sein Lager aufzuschlagen, denkt sich HGE beim Weitergehen. War nicht gerade in Brohl die jährliche Kirmes am Rheinufer? Und hat sich ein Schaustellergehilfe hier vor dem wilden Rummel ein ruhiges Plätzchen gesucht? Noch lange arbeitet es im Gehirn von HGE. Wie kann man nur so unbekümmert leben?

Auf dem schattigen Waldweg erreicht HGE nach einer halben Stunde in einem schmalen und stillen Seitental den Ort einer im Rheinland weitbekannten Mineralquelle: Tönnisstein. „Zweitausend Jahre Quelle Tönnisstein“. „Aus dieser Quelle tranken schon die Römer“, rühmt sie sich in der Werbung. Im Talgrund eine Ansammlung von alten Gebäuden und neuen Hallen, Plätze mit haushoch gestapelten Getränkekisten. Im Schauglas am Quellort blubbert ein kleiner brauner Geysir.

"Denn jeder, der mich trinkt, muss mir zum Ruhme sagen, dass er genesen sey von dem was er geklagt" wusste der kurtrierische Leibarzt Dr. Secohausen im 18. Jahrhundert über diese Quelle zu sagen.

Vor der Fabrikhalle kann der Besucher dann aus einem Hahn frischen Sprudel zapfen, trinken. Das Wasser ist erdwarm, bräunlich gefärbt, mit leichtem Eisengeschmack. HGE füllt seine Flasche. Wanderer sollen regelmäßig und viel trinken.

Dann geht’s wieder hinauf und weiter durch den Wald.

Hopp! Ein kurzer Katzenbuckel, ein Fauchen, zwei blitzende weiße Reißzähne, blanke Augen, ein plötzliches Erschrecken und Verblüffung auf beiden Seiten, und schon huscht die graue und äußerst scheue Wildkatze mit den schwarzen Ringen am Schwanz im dichten Farn davon.

Hinter der Suchtklinik „Bad Tönnisstein“, früher ein bekanntes Kurhotel für Rheumatiker, „als Mineral- und Moorbad sehr besucht!“ heißt es im Griebens Reiseführer von 1912, "Zimmer mit Frühstück 3 – 3,50 Mark, Diner 2,50 Mark, Pension 5 - 7 Mark“, schlängelt sich der Weg dann durch eine tief in vulkanischen Bims eingeschnittene Schlucht. Die abergläubischen Eifeler haben sie gruselig die Wolfsschlucht genannt. Da hinein haben sie sich früher nicht getraut.

Hier hat ein Zulauf des Brohlbachs jahrtausendelang eine schmale dunkle Kluft in die vielfarbig ausgestoßene Bimsasche der Laacher Vulkane geschwemmt. Hier grüßt HGE den Professor der Geologie, der dort vollkommen in sein Lehrbuch des Vulkanismus vertieft die Ablagerungen studiert, und HGEs Gruß überhört. Vielfarbige Bimssteinchen in den schönsten gelb-braunen Schichtungen wie bei einem riesigen Baumkuchen sind zu bestaunen.

Oben auf der Straße rasen die Motorradfahrer gruppenweise, einer nach dem anderen, mit dröhnenden Motoren ihrem Ziel, dem nicht all zu fernen Nürburgring entgegen. Hier unten murmelt der Bach friedlich über die Lavabrocken und dort vorn, am Ende der Schlucht, stürzt er aus fünf Meter Höhe in den Grund.

Den heute rutschigen Wanderweg geht’s steil hangauf, vorsichtig eilt der Wanderer über die Autostraße und hinein in den hohen Buchenwald.

Im zeitigen Frühjahr leuchten um die Buchenstämme die weiß-grünen Teppiche aus feinen Buschwindröschen, im feuchten Graben blüht gelbes Scharbockskraut, später im schönen rheinischen Mai, dem Marienmonat, sind die zierlich blauen Veilchen stille Wegbegleiter. HGE pflückt eine Handvoll frischen Waldmeister mit dem köstlichen Aroma des jungen Frühlings, der in dicken Placken auch hier wächst. Kühler Moselriesling aromatisiert mit Waldmeister für das abendliche Glas. Der stete Duft des Waldmeisters in der Hemdtasche mitgetragen, erinnert HGE an die prickelige Tütchenbrause, Ahoi, mit dem Seemann, die er als Schüler für fünf Pfennig auf den Bahnsteigen der Hamburger S-Bahn kaufen konnte, und die im Mund stark aufschäumte.

Nachdem einige abseits gelegene Häuser passiert sind, geht’s aus dem schattigen Wald hinaus auf eine helle Wiese. Und auf der sumpfigen Kuhwiese erblickt der Wanderer eine runde Steinwanne aus hellem Stein, bis zum Rand im Wiesensumpf versunken. Bei näherer Betrachtung erkennt HGE, sie ist aus Marmor!

Bei Wassenach

Römerwanne

Wie um alles in der Welt kommt diese erkennbar alte Marmorwanne, die gut einen Menschen aufnehmen kann, an diesen abgelegenen Ort? Dort ein Stückchen weiter, am Berghang der Laacher Vulkankegel, sind die ersten Häuser des Dorfes „Wassenach“ zu sehen.

Hier schlängelt sich ein munteres Bächlein mit auffällig rostrotem Wasser durch die Wiese, rostrot aus einer für den Vulkanismus typischen kohlensäurehaltigen Sauerquelle. Wie viele wunderbare und sehr bekannte Mineralwässer kommen aus dieser Gegend: Apollinaris, Sinzinger, Gerolsteiner, Tönnissteiner, Brohler, Urbanus und viele viele mehr. Alle durch den bekannten Eifeler Vulkanismus geschaffen.

Direkt am Brücklein über den Bach hat sich die Marmorwanne in den weichen wässrigen Boden gedrückt. Sie schaut kaum heraus. An zwei Stellen ist sie gebrochen. Ein wenig mit feuchten Fingern am Stein gerieben, und schon strahlt der weiße Marmor - wahrscheinlich aus dem sonnigen Italien - hervor. Hier hat man bei Grabungen römische Münzen aus dem ersten Jahrhundert nach Christus gefunden. Also vor fast zweitausend Jahren haben hier Menschen auf einem römischen Landgut gelebt. Sie produzierten für die vielköpfigen Legionen am Rhein die Lebensmittel oder züchteten Pferde und hielten Vieh. Und zu jeder römischen Villa gehörte auch ein Bad, das von den zivilisierten Römern am Nachmittag aufgesucht wurde. Und in dieser wunderbar weißen Wanne haben diese Menschen der Antike gebadet.

Nachdem die Frankenstürme im fünften Jahrhundert über das Land gegangen waren, wurde die Wanne vermutlich als Viehtränke missbraucht. Dunkel und unansehnlich geworden ist sie hier im sumpfigen Morast untergegangen. Auch hat es hernach eintausendfünfhundert Jahre gedauert, bis sie wieder gefunden wurde, und solche Bäder und andere zivilisatorische Errungenschaften der antiken Römer erneut geschaffen und geschätzt wurden. Vom klugen Dorfschullehrer im neunzehnten Jahrhundert wurde das erkannt. Statt sie dem Teufel zuzuschreiben, hat er sie als ein Relikt den antiken Römern zugeordnet, die hier ein halbes Jahrtausend gelebt haben.

War es vor zweitausend Jahren vernünftig und rational in den Apuanischen Alpen Liguriens, im fernen Italien, in zweitausend Meter Höhe einen riesigen Marmorblock loszuschlagen, diesen auf einem Holzschlitten zu Tal rutschen zu lassen, ihn im Ort Carrara zur Wanne zu behauen, auf Ochsenkarren durch die sumpfige Maremma ans Mittelmeer zu schleppen, dann von einem von Menschenkraft betriebenen Kran am Hafenrand auf einen Segler zu hüsern, die Wanne um halb Europa zu segeln, den Rhein bergauf zu treideln und dann auf einem ächzenden Ochsenkarren hier hoch, fernab der antiken Handelswege, durch den dunklen Eifler Wald zu einer Villa rustica, einem römischen Landgut, zu schleppen, aufzustellen, um am Nachmittag eines römischen Tages gemütlich in einer blendend weißen Wanne im gewärmten Wasser zu entspannen? Was mag diesen reichen Gutsbesitzer der Römerzeit dazu bewogen haben? War das vernünftig? Hätte nicht auch eine Wanne aus Eifler grauem Basalt genügt?

Findet nicht auch in unserem Kopf immer wieder der ewige Widerstreit zwischen vernünftigem und unvernünftigem Verhalten, zwischen ruhiger Überlegung und radikalem umstürzlerischem Wollen statt.

Die Auseinandersetzung zwischen dem verhältnismäßig riesigen Großhirn, dieser Verstandesregion, der Vernunftbasis und dieser kleinen, instinktgesteuerten Hirnregion, unserem archaischen Reptiliengehirn. Meistens gewinnt ja die kühle Ratio, wir verhalten uns vernünftig, richtig und überlegt. Und doch! Zwischen Verstand und Trieb mischt voller revolutionärer Inbrunst auch noch das limbische System, unsere Gefühlswelt mit.

Die „Macht der Gefühle“, wie man so sagt, oder "der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach", wie schon Jesus im Garten Gethsemane resigniert über Petrus bemerkte, übernimmt dann allzu häufig die Unvernunft das Kommando über das Menschenschicksal. Und diese Macht ist stets auf Revolutionen und radikale Lösungen aus. Rücksichtslos wird Bestehendes zerstört und selbst vermeintlich stets Vernunftgesteuerte werden für immer in den Abgrund geschickt. Das ist wohl die stets lauernde Gefahr unseres eigenen Schicksals. Oder ist es etwa das "Salz in der Suppe" des menschlichen Lebens?

Wollte der Besteller der weißen und zu jener Zeit unerhört kostbaren Marmorwanne seine römische Ehefrau wegen eines begangenen Fehlers besänftigen oder eine schöne, junge Germanin beeindruckten? War nicht auch der berühmte römische Schriftsteller Magnus Ausonius aus dem nicht allzu fernen Trier, der Lehrer des Sohnes von Kaiser Valentian, im vierten Jahrhundert seinem im Krieg gegen die Barbaren erbeuteten Schwabenmädchen Bissula so verfallen, dass er ihr noch im hohen Alter Hymnen dichtete?

Natürlich hat der Verschönerungsverein von Wassenach den Ort um die Wanne für die Besucher heute hübsch hergerichtet, den Platz gepflastert, Bänke aufgestellt und auf einem Hinweisschild kann man über die römische Geschichte der Eifel und den Vulkanismus lesen.

Heute, wo es ringsherum des Kratersees von Laach aus Quellen, in Wiesen und Sümpfen nur so vulkanisch gurgelt und blubbert, blubbert es auch im Innern der Wanne. Rostrotes Eisenwasser ergießt sich von tief unten aus der Erde in das helle Wannenrund, findet eine Bruchstelle und schlängelt sich von hier in den nahen Bach.

Der Wanderweg führt von hier über eine freundliche und sonnige Wiesenfläche zu den ersten Häusern von Wassenach. Das Dorf zieht sich den langen "Kraterabhang" bis zum „Lydiaturm“ hinauf. Beim Aufstieg kommt der Wanderer ganz schön ins Schwitzen.

„De Kätz hätt Vorfahrt“ ruft die Bäuerin lachend HGE zu, mitten im Dorfkern, als HGE eine Katze davor bewahrt, die Dorfstraße zu überqueren. Denn gerade braust ein schwarzer BMW die steile Straße herunter.

Beim wohnzimmergroßen „EDEKA“ an der aus grauem Vulkangestein gebauten Kirche, holt sich HGE noch Grafschafter Äpfel, die so herrlich frisch säuerlich schmecken und aus der Voreifel stammen und die obligate Rittersport-Schokolade mit den ganzen Haselnüssen als weitere Wegzehrung.

„Ein Haus in der Welt, eine Welt im Haus, und Welt und Haus in gnädiger Hand“ kann man an der Hausfassade kurz vor dem Ortsende lesen. Hier haben ruhesuchende Kölner und Düsseldorfer ihre Wochenendhäuser gebaut. Nach dem Baustil zu urteilen, ist dies schon Jahrzehnte her.

Kommt der Wanderer vom Rhein herauf über den hohen Kraterrand, ist es ein Aufstieg von dreihundertfünfzig Höhenmetern gewesen, dann öffnet sich die Seele mit einem weitem „Aaah“: der helle, kreisrunde Laacher See liegt leuchtend wie ein glänzender Spiegel vor den Augen. Tief unten haben die vulkanischen Aktivitäten den Höllenschlund mit blauem Wasser gefüllt.

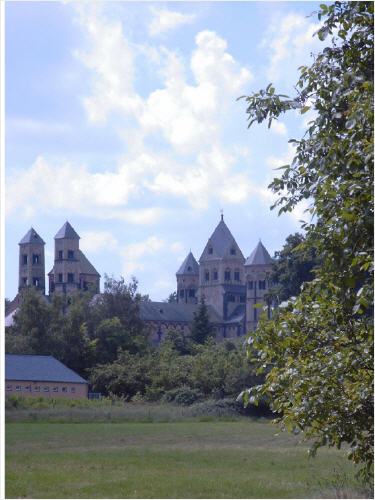

Das weite Seerund, die weißen Tupfer der Segelboote, die grüne Laubeinfassung der hochgewachsenen Buchen, das blinken und glitzern des Wassers und dort hinten rechts, am Westrand des Sees das berühmte lavasteingraue Kloster Maria Laach mit dem sechstürmigen romanischen Münster. Der Wanderweg führt direkt steil hinunter zum See und dann immer entlang des Seerufers bis zum Klostergelände. Noch drei Kilometer! Das Seewasser plätschert bis an den Kiesweg. Bretter und Stege helfen über morastige Stellen hinweg.

HGE im stets schnellen Schritt mit dem Wanderstock in der Hand überholt die bummelnden Besucher, die an Wochenenden zu Hunderten mit Autos, Motorrädern und Bussen an diesen bedeuten Ort des Rheinlandes gekommen sind und sich hier etwas die Beine vertreten.

„Ora et labora“ lautet die Grundregel der fleißigen Benediktiner. Die Mönche haben ganze Wirtschaftsimperien im Laufe der Jahrhunderte geschaffen. Auch hier in der Eifel. Klöster als Symbole der katholischen Macht des Mittelalters, hier trafen die Einflussgrenzen der christlichen Kurfürsten von Trier, Mainz und Köln aufeinander!

Auch heute ist das Kloster ein bedeutender Wirtschaftsbetrieb. HGE kommt an einer großen Herde stattlicher Rinder, Kühe mit ihren Kälbern, vorbei. Die Klosteranlage mit der Gärtnerei und den Restaurationsbetrieben, dem Kunst- und Bücherladen, ist viel besucht. Es werden Glocken gegossen, die in den Kirchen ringsherum im Lande erklingen.

Abtei Maria Laach

Abteikirche Maria Laach

Ein schöner, freundlicher Weg führt vom See leicht aufwärts zum Klostergarten, von gut gewachsenen Walnussbäumen gesäumt. Das schwarze Kätzchen im hohen Gras schaut neugierig zu HGE herüber. Sonnig und warm ist es heute. Blass-rotweiße Heckenrosen, duftender Holunder und Brombeergestrüpp säumen den Hohlweg auf den letzten Schritten zum Klostergelände. Ein kurzer dunkler Tunnel unter der vielbefahrenen Landstraße, und schon betritt man das Klostergelände.

Vor dem Zugang sitzt der alte Mann und bettelt die Besucher an, spricht er nicht Deutsch mit russischem Einschlag. HGE hat ihn bisher jedes Mal hier angetroffen, und dort die zwei jungen Geigerinnen spielen so schön Bach, da müssen doch die Touristen etwas Geld in den schwarzen Geigenkasten werfen. Durch eine „heilige“ kleine Einkaufszone werden die Besucher geleitet: hier Devotionalien, dort rote Geranien und Kakteen vom Bruder Gärtner, Bücher mit christlichem Inhalt für geistlich Interessierte, ein Bildhauer bietet etwas zur Besinnung für die gute Stube an, Pommes frites in der Klosterschänke für die zappeligen Kleinen und Edles auf der feinen Seeterrasse des komfortablen Hotels „Maria Laach“.

Könnte HGE altersbedingt nicht mehr hierher gehen, einmal ließe er sich noch fahren, um im warmen Frühsommer bei Walbecker Spargel, knusprigem Kalbskotelett und aromatischen Petersilienkartoffeln es sich mit seinen Lieben gut gehen zu lassen. Einige Gläser kühlen Weins vom nahen Rhein wären doch selbstverständlich auch dabei! Dass es anschließend noch ein großes Stück frischen Erdbeerkuchen mit Sahne gäbe, hier auf der sonnigen Terrasse über dem glitzernden See, rundete das rheinische Essvergnügen mit Wohlbehagen ab.

Im roten Baedeker’s „Rheinlande“ von 1909 wird die schöne Lage schon bewundert; und "40 Zimmer zu 2 - 3 Mark". Der Griebens "Kleiner Führer für die Rhein-Reise" 1912 wußte: "Zu längerem Aufenthalte empfohlen".

Die edlen mittelalterlichen Kaiserdome der Salier und Staufer, jene von Speyer, Mainz und Worms standen dem Erbauer der Klosterkirche, Pfalzgraf Heinrich II., im elften Jahrhundert vor dem geistigen Auge als er den Bauauftrag erteilte. Edle Einfalt und stille Größe fernab vom Rhein.

Seit tausend Jahren nimmt diese Kirche Menschen in sich auf: hier weilten Kaiser und Könige, Mönche und Ruhesuchende, Pilger und Wanderer, sogar Adenauer, der vor der braunen Diktatur aus Köln nach Laach flüchtete. Auch heute kann der unruhige und hektische moderne Mensch bei den Benediktinern einige Tage der klösterlichen Ruhe suchen. Hier wird er als Gast freundlich aufgenommen.

Durch das „Paradies“, dem mittelalterlichen Vorbau der Kirche, mit der von Löwen gehaltenen Steinschale in der Wasser sprudelt, betritt der Besucher, der Wanderer oder Pilger den spärlich beleuchteten Kirchenbau. Beeindruckt durch die warme Strenge des romanischen Raumes, durch die byzantinischen Mosaike in Rot und Gold, die die Kuppel über dem Altar in ein mildes, südliches Licht, in das Licht des italienischen Ravennas, des Theoderichs des Großen, den Betrachter entrückt, verfällt der achtsame und stille Besucher in staunendes Schweigen.

In einer halben Stunde wird das Hochzeitspaar hier in der Basilika erscheinen, um sich das Jawort zu geben. Alles ist schon festlich mit Blumen geschmückt. Im Hintergrund probt eine Frauenstimme Arien, auch aus Händels Xerxes: „Ombra mai fu“. Ist dies ein persönliches Geschenk? Wie HGE als Wanderer mit Stock und Rucksack so mittig, so streng in der zentralen Achse zum Altar an einer Säule lehnt und die Arie hören darf. Ja, an dieser zentralen Stelle der Kirche, an dieser „ausgependelten Stelle“, an diesem magischen Ort der Kirche gelangt Ruhe in Geist und Körper, entspannen sich die Muskeln.

Durch den heiligen Raum laufen die Touristen auf und ab, hierhin und dorthin, stets sind sie in Unruhe. Touristen, die mit einem Fahrzeug anreisen, sind nicht so warm durchblutet, so entspannt, wie die von weit wandernd Hergekommenen. Touristen haben kaum Zeit, werden fortwährend vom Strom der eigener Hektik getragen, sind auf der Suche nach Neuem, nach Abwechslung. Die Furcht, die Abfahrt zu verpassen, irgendwohin zu spät zu kommen, lässt Muße nicht aufkommen. Der ruhige Zauber dieses magischen Ortes springt nicht auf sie über, inspiriert sie nicht.

HGE bedauert sie ein wenig. Jesus, der streng von dem Mosaikbild in der Altarkuppel herüberblickt, nimmt HGE wegen dieser harschen Gedanken missbilligend ins Visier.

Mittelalterliche Klöster waren über Jahrhunderte nicht nur die wichtigsten Wirtschaftsbetriebe der Region, sondern glichen auch Festungen mit ihren hohen Mauern ringsherum.

Während fast alle Besucher wieder den Weg zurück zum Parkplatz nehmen, gehen die wenigen Wanderer und Pilger, die weiter, die vielleicht nach Mayen, Trier oder an die Mosel wollen, hinter dem Klostergelände die gewaltige und hohe Ringmauer entlang Richtung Südwesten. Der Weg führt am Bergeshang zwischen Buchen und dem Friedhof der verstorbenen Klosterbrüder entlang. Jeder Friedhof hat seine Wasserstelle, und so kann HGE und auch Hund Tobi frisches Wasser aufnehmen für den weiteren Weg. An der Klostermauer haben die Mönche für Interessierte die verschiedenen Vulkangesteine der Gegend aufgestellt: heller und dunkler Römertuff, leicht zu Quadern zu schneiden, mit dem schon die antiken Römer vor zweitausend Jahren ganze Städte am Rhein erbauten. Harter, fester und dunkler lavalila poriger Basalt aus den Gruben von Mendig und Mayen. Säumt nicht Basalt, auch mit dem aus dem nahen Westerwald, in grobe Brocken geschlagen lange Rheinufer, liegen nicht alle alten Schienen des Rheinlandes in seinem Bette? Drehte er sich nicht als selbstschärfender Mühlstein seit Urzeiten in den Kornmühlen bis hoch nach Finnland und sogar in Südamerika? Hatte nicht jede kleinste römische Legionärseinheit – Zeltgemeinschaft zu je acht Mann – schon vor zweitausend Jahren in Germanien eine Hand-Steinmühle aus den Gruben bei Mayen?

Wurden nicht auch seit ewigen Zeiten die Straßen mit ihm gepflastert? Und, ordentlich in rechteckige Platten geschnitten und poliert, schützt und verschönert er noch heute Fassaden moderner Gebäude. Als Baumaterial bildet er Fensterstürze, Türlaibungen und Sockelleisten. Die Steinkörper vieler rheinischer Kirchen stammen von hier. Entlang der Benrather Schlossallee und überall sonst in Düsseldorf und im weiten Rheinland sind heute noch viele dunkle Straßenrandsteine aus Mayener und Mendiger Basalt. Hat man sich einmal auf ihr Dasein eingestellt, begegnen und begleiten diese sauber geschnittenen Steine den Aufmerksamen kilometerweit durch die Städte am Rhein.

Ein nachgebauter Arbeitsschuppen, ein nach vorne zum Licht offener Raum, drei Seiten gegen Wind und Wetter geschlossen, ein schräges Dach leitet das Regenwasser nach hinten ab, verdeutlicht, unter welchen Bedingungen die Steinmetze seit der Römerzeit die Steine der Region behauen haben. Schautafeln erklären die Arbeit.

Der Wanderweg zieht aus der Seetiefe bergan in Richtung Südwest. Zurück geht von hier noch einmal der Blick zur Klosterkirche, dem grünen Rund der Bergkämme, zum glitzernden See. Viele der Großen aus der begabungsreichen Zeit der deutschen Klassik und Romantik waren hier, Goethe gemeinsam mit Freiherrn vom Stein, und ließen sich ebenso bezaubern wie HGE und die vielen heutigen Besucher.

Bald überquert der Wanderer die rauschende und lärmende Autobahn 61 auf einer modernen Brücke und nähert sich dem Örtchen Bell auf einem Bergrücken.

Im Frühsommer singen die Vögel so schön, die Lerchen jubilieren hoch über den grün-gelben Feldern. Es grünt und blüht nur so um die Wette. Beim Anblick des farbigen Blumenensembles von rotem Mohn und duftender Kamille hier am Feldrand kommt HGE das herrliche Sommerlied von Paul Gerhardt in den Sinn und er summt es so vor sich hin:

Am Wegesrand im Sommer

Eifelmohn mit Kamille

Geh aus mein Herz und suche Freud

in dieser lieben Sommerzeit

an deines Gottes Gaben

Schau an der schönen Gärten Zier

und siehe, wie sie mir und dir

sich ausgeschmücket haben.....

Paul Gerhardt hat dieses wundervolle und ein fröhliches Herz machende Gedicht nur fünf Jahre nach dem Ende des schrecklichsten und grausamsten Gemetzels des dreißigjährigen Krieges geschrieben.

HGE pflückt diesen bunten Strauß mit seiner Digitalkamera. In den dunklen und trüben Wintertagen am Düsseldorfer Niederrhein kann der Blick auf das heitere Bild die eingefrorenen Gedanken wiederbeleben.

Hinter Bell senkt sich der Wanderweg durch ein kleines Fichtenwäldchen in das Bachtal der Kell.

Mitten auf der Wiese haben die Bewohner vom nahen Mendig schon 1809 eine Quelle schön gefasst und sie „Erlenbrunnen“ genannt. Rötlich plätscherndes Wasser lädt zum gesunden Trinken ein. Die Art der Einfassung, der Stil der Mauern ringsherum lassen heute eher eine völkische Versammlungsstelle vermuten. Hat hier vielleicht die Hitlerjugend von Mendig altgermanische, völkische Rituale veranstaltet? Die Quelle wurde tatsächlich 1931 im damaligen Stil neu gestaltet.

„Jetzt sind Sie auf dem Jakobs Pilgerweg“, sagt der alte Mann, der unter einer Weide im Schatten sitzt, unvermittelt zu HGE. Neben ihm im Gras döst ein kugelrunder, dunkelbrauner und betagter Jagdhund. „Ja, von hier nehmen Sie den schmalen Pfad durch die sumpfige Wiese“ sagt er und zeigt auf eine Spur niedergetretener Pflanzen. HGE sagt „vielen Dank“, und freut sich über diese Nachricht. Hat ihn doch der Jakobspilgerweg, dessen einer Zweig auch durch Düsseldorf-Gerresheim geht, schon immer interessiert.

Der schmale Trampelpfad führt in eine weite, sumpfige Wiese. Der wasserweiche Untergrund schmatzt bei jedem Schritt. Es duftet nach wilder Wasserminze, die eigelben Sumpfdotterblumen leuchten in der Sonne strahlend schön, später im Jahr blüht der stattliche rötliche Wasserdost und hier und da das heilbringende Johanniskraut mit den gelben Blütensternen. Die reichlichen Brennnesseln kommen den Beinen nahe – ein kleiner Sprung - und schon ist HGE über den im dichten Kraut halbversteckten Bachlauf.

Über eine alte Pferdekoppel geht es den Wiesenhang hinauf. Oben stehen rätselnd drei Holländer, überlegen, die Wanderkarte in der Hand, wo es denn weiterginge. Sie fragen nicht, nehmen dann eine andere Richtung als HGE. Nachher sieht HGE sie wieder, weit zurück.

unterwegs

Wegemarkierung - Dank dem EifelVerein

HGE ist begeistert! Er entdeckt an einem verwitterten Pfahl den Hinweis vom Eifelverein auf den Jakobsweg. Er ist zum ersten Mal auf dem berühmten mittelalterlichen "Sankt Jakobs Pilgerweg". Von hier aus führt der Pfad unendlich weit: über windige Höhen und durch tiefe dunkle Täler der einsamen Eifel in das antike Trier, durch das weite, menschenarme Frankreich. Jeder Jakobspilger kommt Wochen später dann durch St. Jean-Pied-de-Port im südlichen Department Pyrénées-Atlantiques, dem Schlüsselort am Beginn des Hauptweges durch Nordspanien. Weiter geht’s über die berghohen Pyrenäen nach Roncesvalles in Spanien, durch das gebirgige Baskenland ins bäuerliche Asturien, die Städte Pamplona, Logroño, Burgos und León liegen am Weg und weiter bis ins regenreiche und rauhe Galizien, das ganz im Nordwesten Spaniens an den wilden Atlantik grenzt. Dort liegt Santiago de Compostela, das Traumziel der Millionen Pilger des Mittelalters und heute wieder.

Spürt HGE auf dem tief ausgetretenen Pfad, der einen von Haselnusssträuchern gesäumten dunklen Hohlweg in den Wald folgt, nicht sogar noch heute die Mühen der unzähligen namenslosen Menschen, die ihre Füße wundliefen, um das mittelalterliche und hoch christliche Traumziel zu erreichen? Die Sohlen der Vielen haben im Laufe der Zeit die auf dem Weg freiliegenden Baumwurzeln beschädigt aber auch blankpoliert. Sie glänzen wie schrunde Rücken dunkler Nattern im Lichtspiel der durch das grüne Blätterwerk fallenden Sonnenblitze.

Wie von einem starken Magneten angezogen, von allen katholischen Kirchen Europas aus, machten sich Menschen des Mittelalters auf, das Grab des Apostels Jakobus zu erreichen. Wie ein Spinnennetz überzogen die Pilgerpfade ganz Europa und sammelten sich vor den Pyrenäen zum “camino de Santiago“, der auch “camino frances“ oder poetischer “Sternenweg“ genannt wird.

Von Herberge zu Herberge, von Kloster zu Kloster, von Hospiz zu Hospiz, so ging es monatelang. Mit jedem Schritt der langen Wanderung drückte der Ranzen mit den Habseligkeiten den Rücken schwerer, doch das seelische Gewicht, die aufgeladenen Sünden, die harten Sorgen der Seele, die auch für Freunde mitgeschleppten Fürbitten, ja sogar die angekauften Ängste anderer, die nicht zum Grab des heiligen Jakobus gehen konnten, diese wurden doch von Schritt zu Schritt leichter. Und am Ende des Weges, in Santiago de Compostela, beim Anblick der heiligen Kathedrale und bei dem Vorbeischreiten an der Apostelreliquie, da lösten sie sich in einem Sturm religiöser Erregung gänzlich auf. Dann war der Pilger für immer befreit, heiter und gelöst, aller Schuld entledigt. Ein anderer Mensch kam wieder in seine Heimat zurück. – Und das ist auch heute noch so!

HGE macht sich bereits seit einiger Zeit nicht nur gedanklich auf diesen weiten Weg. Von Düsseldorf zu den heiligen Drei Königen im Kölner Dom, ja Trier, hat er schon zu Fuß erreicht. Die Jakobsmuschel im Rucksack, keine Kirche, Kapelle oder vermoostes Wegkreuz auslassend. Ist nicht die Jakobsmuschel das älteste Wanderzeichen der Welt? Bis nach Santiago de Compostela wird sie den Pilger als ständige Begleiterin nicht mehr verlassen.

Und ist der wahre Langstreckenwanderer nicht heute der Pilger des Mittelalters? In den langen Wanderstunden ist er, wenn er allein geht, in seine Gedankenwelt versunken. Wird er bei der Tageswanderung, beim Ausschreiten in freier Natur nicht von Schritt zu Schritt freier in der Seele und im Kopf, leichter und beschwingter, sorgenärmer? Senkt nicht der „liebe Gott“ dem Wanderer viele gute Gedanken und wundervoll kreative Ideen und Lebenslösungen in den dürstenden Geist? Der wahre Wanderer wird achtsamer, bescheidener in seinen Ansprüchen, lässt Materielles eher los, wird freundlicher zu Mensch und Tier, und baut mit jedem Schritt eine Spur Egoität ab.

HGE geht, wie eigentlich bei allen seinen Wanderungen, unermüdlich weiter dem selbstgesteckten Wanderziel entgegen. Vorher abbiegen, aufgeben, den Mut sinken lassen, nein Danke! Und mit jeder Wanderung weitet sich der Radius des Möglichen ein ganz klein wenig. Schüttelt HGE nicht heute erst nach mindestens fünfzehn Kilometern Last und Sorgen des alltäglichen Lebens langsam ab?

Leben ist Bewegung, ist Zurücklassen von Gewesenem. Hermann Hesse, der Freie, hat auch die Wanderer infiziert:

„Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise....

....Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wir sollten heiter Raum um Raum durchschreiten an keinem wie an einer Heimat hängen....“

Von einem erloschenen Vulkankegel zum nächsten führt der Wanderweg bis auf die höchste Erhebung im weiten, leicht geschwungenen Maifeld, bis auf den Hochsimmern, dem höchsten Schlackekegel, hier bei der "Hauptstadt der Vulkaneifel", Mayen.

Heute, in der sonnigen Hitze des Tages, der schattenlosen Feldmark, in der die Feldlerchen aus höchster Höhe unsichtbar im Sonnengeblitze jubilieren, kommt HGE doch ganz schön ins Schwitzen. Der Weg führt entlang magerer Haferäcker steil bergan bis an den Waldesrand. Jugendliche treiben ihren alten Golf den Hang hinauf, bis dorthin, wo der asphaltierte Feldweg sein Ende findet. Dort drehen sie den Wagen um, und schießen mit ihm bergab. Es macht den Jugendlichen mit ihrer wilden Fahrt Spaß, den langsamen Wanderer HGE von der Feldstraße auf den Acker zu scheuchen.

Oben angekommen, lädt den Zufußgeher eine Bank unter alten Tannen zum Verschnaufen ein. Stürme und Blitze haben mächtig in den Baumkronen gewütet. Greife stürzen sich von hier tief hinunter auf ihre Beute.

Der örtliche Verein hat eine zur weiten Maiengaulandschaft offene Schutzhütte erbaut. Auf der Bank ruht der Wanderer aus, trinkt und isst ein wenig, und lässt seinen Blick in die Ferne schweifen.

Der Wanderweg führt im Zick-Zack und Spitzkehren um den Aschekegel bis auf die höchste Spitze des Hochsimmern. Ein Turm lädt zur Aussicht ein. Berg und Turm sind über sechshundert Meter hoch. Wo am steilen Hang die oberste Bodenbedeckung abgerutscht ist, kommt das vulkanische Lava- und Bimsgestein dunkel lilarot bis hellgrau zum Vorschein.

Von hier ganz oben hat man einen herrlichen Rundblick auf die Landschaft. Man schaut auf die weiten, grünen Eifelwälder, die hellen Ackerflächen bis zum dunklen Band der fernen Mosel mit dem darüber liegenden graugrün schimmernden Hunsrück. Die erloschenen Vulkankegel verschmelzen seit Jahrtausenden langsam mit der sie umgebenden Eifellandschaft.

Bei Mayen

Blick vom Hochsimmer (600 m)

Im fernen Grund zeigt sich das Ziel der Wanderung, Mayen, mit der das Städtchen überragenden Genovevaburg.

Wanderer wie HGE kennen das Phänomen der unangenehmen „mittleren Kilometer“. Morgens, wenn HGE sich aufmacht, voller Euphorie, körperlich frisch und mit schier unerschöpflichem Tatendrang, gespannt auf das was der Tag wohl bringen mag, wenn die herrliche rheinische Sonne lacht und die Vögel fröhlich zwitschern, die weißen Sommerwolken vereinzelt am blauen Himmel ziehen, der Wind leicht in den Blättern der Bäume spielt, ja dann ist HGE in allerbester Wanderlaune. Was kostet die Welt! Jedes Ziel ist zu schaffen!

Doch dann nach langen mühevollen Kilometern, in der Mitte des noch weiten Weges, wenn sich leichte Müdigkeit in den Beinen einstellt, vielleicht ein Regenschauer über das Land geht, die Regentropfen vom Rand der Schutzplane in den Kragen tropfen und HGE sich im Moment nicht mehr sicher ist, wo er sich denn eigentlich gerade befindet, das Tagesziel noch scheinbar unendlich weit ist, die beruhigenden Wanderzeichen, die klaren weißen Andreaskreuze auf schwarzem Hintergrund an den Bäumen oder Pfosten verschwunden sind, dann zieht eine dunkle Missstimmung in das Gemüt. Warum das alles? Ist man nicht mutterseelenallein hier draußen? Wie wird es wohl weitergehen? Kommt man noch vor Dunkelheit zum Wanderziel und wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück? Und sowieso! Das ist das Empfinden der von Wanderern gefürchteten „mittleren Kilometer“. Eine kleine Depression!

Doch dann, wenn HGE sich dem Tagesziel nähert, das beruhigende Wanderzeichen X wieder am Baum erscheint, der Finger auf der Wanderkarte den Standort findet, also wieder „Land in Sicht“ ist, hellt sich meist nicht nur das Wetter, sondern auch das Gemüt von HGE recht froh wieder auf. Beruhigt und beschwingt geht's dann die letzten Kilometer weiter.

Ein Stück abseits vom Weg kommt HGE einmal durch ein ehemaliges Klostergelände, der schon zur Napoleonzeit aufgelassen Probstei „Buchholz“. Heute ein kleiner Weiler mit wenigen bewohnten Häusern und Relikten einer stolzen barocken kirchlichen Vergangenheit. Früher eine landwirtschaftliche Domäne des fernen Klosters Mönchen-Gladbach.

Mitten auf dem schmalen Weg hält eine riesige braune Jagdhundhündin Wache. Sie ist noch recht jung, wohl eineinhalb Jahre. Dunkles glattes Fell und schwarze Augen, die Nase glänzt feucht. Der typische Hund eines Jagdaufsehers.

Kommt HGE unbehelligt an diesem großen Hund vorbei? Als Wanderer hat er so seine Bedenken. Musste er nicht schon so manches Mal wieder umkehren, weil das Weitergehen direkt am Hund vorbei zu gefährlich erschien? Hatten sich die Hunde nicht wie kurz vor einem Angriff mitten auf dem Weg bereitgestellt?

Zwar hat HGE immer seinen Wanderstock, die stabile Haselrute dabei, doch würde der bei diesem fünfzigkilo Exemplar viel nützen?

Plötzlich stubbst der Hund mit der Nase einen Kieselstein vorwärts und schaut HGE dabei erwartungsfroh an. Also die Aufforderung an HGE zum gemeinsamen Spiel. Auf jeden Fall besser als angefallen zu werden, denkt sich HGE. Denn Umkehren und Zurückgehen hasst er.

Also wirft HGE einen Stein den abschüssigen Weg hinunter. Der Stein kullert erst den asphaltierten Weg entlang und rollt dann seitwärts in die grüne Böschung. Der riesige Hund stürmt dem Stein nach, wühlt und sucht im hohen Gras, und ist in „nullkommanichts“ wieder bei HGE, um den nächsten Wurf zu verlangen. HGE muss mit dem Steinaufnehmen sehr schnell sein, damit der Hund den Stein nicht aus lauter Spielfreude bereits aus seiner Hand schnappt, was er natürlich versucht. Und so geht das immer weiter, HGE wandert und sucht den nächsten Stein, um, wenn der Hund wieder angerast kommt, sofort wieder einen Stein in die andere Richtung zu werfen. Einmal prallt der Hund dabei so heftig gegen HGEs Knie, dass HGE beinahe zu Fall kommt. Von jetzt ab schmerzt es bei jedem Schritt. Fünfzig Kilo Hund knallten an das Knie.

Nach einer halben Stunde kommt der nächste Ort, Burgbrohl, in Sicht. Aber die treue Hündin macht keine Anstalten nach Hause zurückzukehren. Offensichtlich mag sie HGE und das Steinchenspiel. Sie strahlt HGE immer wieder an, und wird auch nicht müde von dem Herumgetolle.

Jetzt tobt die Hündin durch liebevoll gepflegte Vorgärten. Und ohne auf Autos zu achten, rast sie über die Straße hierhin und dorthin. In der Eifel werden am Samstag selbstverständlich die Straßen vor dem eigenen Haus mit dem Besen gekehrt. Die ältere Frau in der bunten Kittelschürze schaut dabei missbilligend erst zum Hund dann zu HGE. Trägt HGE jetzt die Verantwortung für den Hund?

HGE wird es langsam etwas mulmig. Warum will die Hündin nicht nach Hause zurückkehren, bis wohin will sie denn noch mit dem fremden Wanderer mitgehen? Und findet sie überhaupt je wieder zurück? Was tun?

Der Weg führt zum Marktplatz von Burgbrohl. Hier durchschneidet die vielbefahrene Bundesstraße 412 den Ort. Der Hund darf auf keinen Fall weiter mit HGE laufen! Das ist beschlossene Sache! Auf dem Platz kurven Jugendliche mit ihren Mofas herum: „könnt ihr den Hund mal eine zeitlang festhalten, bis ich weitergegangen bin?“ fragt HGE. „Er ist mir nachgelaufen, er gehört mir nicht!“ Ungläubiges Schauen und Schweigen. HGE sagt zur Hündin streng: „Platz!“. Die Hündin setzt sich. „Sie können aber mit Hunden umgehen!“, meint einer, „ist das Ihrer?“ „Nein, sagte ich doch. Kannst du ihn mal festhalten, bis ich verschwunden bin?“ Keine Reaktion!

HGE hat seit Pfadfinderzeiten stets in seinem Rucksack ein „Überlebenspäckchen“, einen Beutel mit Sachen, die man bei einer „Notlage“ braucht: Verbandsmaterial, verschiedene Sicherheitsnadeln, eine goldfarbene Folie gegen Unterkühlung, Streichhölzer, falls man zum Wärmen ein Feuer entzünden muss, eine Trillerpfeife und einen Taschenspiegel, um auf sich aufmerksam zu machen, einen Marschkompass, Papier und Bleistift, Aspirin, Traubenzuckertabletten gegen Unterzuckerung, einen Stift gegen Insektenstiche und aus der Toskana für südliche Länder einen Schlangengiftsauger, falls eine giftige Viper den unaufmerksamen Wanderer beißt, Tabletten, die unreines Wasser in trinkbares verwandelt und so manches mehr. Mit dabei ist auch eine feste Schnur.

Und natürlich in der Hosentasche ein stabiles Taschenmesser mit dem Schweizer Kreuz auf der roten Griffschale und dem lateinischen klingenden Namen: Victorinox.

Also bindet HGE die Hündin kurzerhand an den Pfosten neben der Ruhebank. Die Hündin fügt sich brav in ihr Schicksal und fällt HGE beim Anbinden nicht an.

„Könnt ihr den Hund bitte nach einer halben Stunde wieder losbinden?“ fragt HGE nochmals die Jungs und bittet dies auch den Kioskbesitzer, der nahebei in seinem Laden herumwirtschaftet. Wieder ungläubiges Staunen und Schweigen!

Die traurigen Augen der schönen braunen Hündin wird HGE nie mehr vergessen als er sich das letzte Mal nach ihr umdreht. Sie zerrt an der Schnur und will unbedingt mit. HGE flieht schnellen Schrittes den Marktplatz, überschreitet die gefährliche Bundesstraße, und hat dabei ein ungutes, ja trauriges Gefühl. Ob sie wohl noch heute dasitzt? Wer sie wohl wieder freigemacht hat? Sicher die Polizei!

Vom Hochsimmern führt der Wanderweg stets steil durch nachtdunklen und eng bestandenen Fichtenwald bergab. Nach dem dunklen muffigen Fichtenwald geht es dann endlich hinaus in die helle und freundliche Ackerlandschaft am unteren Rande des Vulkankegels. Die Lerchen flattern auf sobald HGE ihnen zu nahe kommt, und zwitschern und jubilieren von hoch oben aus dem gleißenden Licht. Immer bergab geht’s, da läuft’s sich fast von alleine. Am Abzweig der Feldstraße in den nahen Ort steht ein Wegkreuz unter Linden. In der Weite der auch heute wenig besiedelten Eifel, an den Wegkreuzungen, auf Lichtungen im Wald, an Brücken über blanke und blitzende Flüsschen, an den magischen Orten mit den weißen Marienkapellen, an markanten Baumpersönlichkeiten, dort findet der Wanderer uralte aus Stein geschlagene Wegkreuze. Die gemeißelten Jahreszahlen gehen meist in die Zeit von 1650 bis 1750 zurück. Damals war es Sitte, den verstorbenen Lieben zu gedenken oder der Erinnerung an Schicksalsschläge guter oder schlechter Art Dauer zu verleihen.

Hat HGE nicht vor ferner Zeit diesen mittelalterlichen Sinnspruch vorgefunden:

Ich komm', weiss nit woher,

ich bin und weiss nit wer,

ich leb', weiss nit wie lang,

ich sterb', weiss nit wann,

ich fahr', weiss nit wohin:

Mich wundert’s, dass ich fröhlich bin.

Die ersten Häuser vor Mayen sind erreicht. Der Vorort heißt „St. Johann“. Dann geht’s auf schmalen Pfad hinab ins grüne Tal des Flüsschens Nette. Erstaunlich lange dauert es, den tiefen Grund zu erreichen. Die Berge so hoch, die Täler so tief, auch in der Eifel. Schloss Bürresheim, das mittelalterliche Juwel, rechter Hand gelegen, zu ahnen, aber nicht zu sehen.

HGE muss noch die aufgelassenen, abgrundtiefen Tagebaue vor Mayen umgehen. Aus diesen Magmagruben wurden jahrhundertelang die Basaltsteine geschlagen. Heute will sie niemand mehr haben. Rostige Kräne wie aus einem Industriemuseum säumen die Ränder der toten Gruben. Künstler haben den Platz gestaltet. Hier ist für Besucher ein Vulkanpark entstanden. Am Abgrund herrscht Lebensgefahr.

Auf dem Sportplatz vor der Stadtmauer von Mayen spielen Jungs Fußball. HGE schaut zu. Geht es nicht geruhsam zu, am Samstagnachmittag, in den kleinen deutschen Städtchen. Alles vormittäglich hektische Treiben ist von den Menschen abgefallen. Der sonst rege Autoverkehr ist erlahmt. Und HGE, nach seinen Wandermühen, kurz vor dem Ziel, fühlt sich so angenehm körperschwer, so entspannt, voller guter Gedanken. Jetzt zuschauen und müßiggehen.

Nur heute ist es hier alles vollkommen anders. Es regnet in Strömen. Tausende junge und ältere Männer in einem bunten nassglänzenden Lindwurm von gelben, blauen und grünen Regenjacken stehen aufgereiht vor den beiden Kassenhäuschen der Fußballanlage. Heute findet in Mayen die Fußballsensation des Jahrzehnts statt. Fußballpokalspiel zwischen TuS Mayen und der großen Bundesligamannschaft des 1. FC Stuttgart. HGE geht unermüdlich gegen den Strom der langsam vorantrippelnden Fußballanhänger. Fast jeder hält eine Flasche Bier in der Hand, manche machen sich lustig über HGE: „Heh, du gehst in die falsche Richtung!“, "Wo ist dein Bier?". Das Zweite Deutsche Fernsehen ist mit drei Übertragungswagen da, Polizeiwagen aus der ganzen Region sind zusammengezogen. Dann erscheint der Bus der Stuttgarter. Die Scheiben sind beschlagen. Sammer, der Trainer, sitzt vorn rechts. Zwei Polizeiwagen mit Blaulicht vorweg.

Der Konvoi muss sich durch die Massen schieben.

Vor sechstausendfünfhundert klitschnassen Zuschauern verliert TuS Mayen Null zu sechs.

Nach den Sportplätzen geht’s unter einem abenteuerlich hohen Viadukt in die von einer alten Stadtmauer umfasste Stadt. Hoch oben führen Eisenbahnschienen um Mayen herum in die ferne Eifel, Richtung Gerolstein und nach Andernach an den Rhein.

Der Wandertag neigt sich dem Ende.

Ein Wanderer macht sich aus den Großstädten am Rhein meist nur bei schönem Wetter auf zu seinem Gang. Daher erinnert sich HGE auch eigentlich nur an schönes Eifelwanderwetter.

Auch heute verstrahlt die niedergehende Sonne ein mildes, abendliches Licht. Das Stadttor von Mayen wird von HGE erreicht. Für einen deutschen Romantiker ist das Durchschreiten eines mittelalterlichen Stadttores nach einem anstrengenden Tag auf "Schusters Rappen" von tieferer Bedeutung.

Eingang zum Stadtkern

Stadttor von Mayen (Brückentor)

Die Hand fährt an den in Jahrhunderten in die Steine geritzten Spuren von Handkarren und Pferdewagen entlang. Eingekratzte Namenskürzel von gelangweilten Schildwachen aus fernen Zeiten sind zu ertasten. So verknüpfen sich die eigenen Gedanken mit den Spuren der uralten Geschichte dieses Ortes. In einem schnellen Gedankenfilm laufen die Jahrzehnte ab, und man versetzt sich in frühere Zeiten. Es ist ein Geschenk für die Heutelebenden, so weit in die ereignisreiche Vergangenheit dieser früher so abgelegen Eifellandschaft zurückdenken zu können. HGE gönnt sich beim "Italiener" ein köstliches Eis als Belohnung für die Mühen des Tages. An den Rand des Marktbrunnens gelehnt, können die müden Beine ausruhen. Das Eis schmeckt: Malaga, Walnuss und Torrone. HGE schaut interessiert dem geschäftigen Treiben auf dem langgestreckten Marktplatz und den angrenzenden Straßen zu.

Ein müder Wanderer am Ende seines Weges ist ein zufriedener und friedlicher Mensch. Egal, wie zerzaust er auch aussehen mag, es macht ihm nichts aus.

Dankbar für diesen schönen sommerlichen Wandertag summt HGE das Lied Eichendorffs vom frohen Wandersmann vor sich hin:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,

den schickt er in die weite Welt,

Dem will er seine Wunder weisen

In Berg und Wald und Strom und Feld...

Düsseldorf, 1999/2006

Wanderstrecke: 33 km - Rheinhöhe 64 m - Aufstiege 922 m - Abstiege 749 m - Mayen 234 m - höchster Punkt: Hochsimmer mit Turm 600 m - Dauer: 8:30

Outdooractive

Hinweis auf ein Buch: Linus Mundy: Das Geh-Betbuch, Herder, Freiburg, 1996